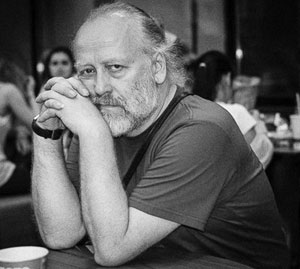

Александр МакаренковПятак

В новой книге дипломанта Международного литературного кон-курса «Книга года» (Германия, 2015 г.) Александра Макаренкова – жизненные коллизии творческого человека, его рефлексии и любовь, поиски пути и, конечно же, боль. А разве бывает без нее русская ли-тература?

В новой книге дипломанта Международного литературного кон-курса «Книга года» (Германия, 2015 г.) Александра Макаренкова – жизненные коллизии творческого человека, его рефлексии и любовь, поиски пути и, конечно же, боль. А разве бывает без нее русская ли-тература?

Макаренков Александр Олегович. Пятак. – Роман. М., «Богородский печатник», 2016 г., 208 с.

ISBN 978-5-89589-100-1

* * *

Сашка с Ниной приехали в Питер. Так почему-то ему всегда нравилось называть Ленинград. От площади Восстания втекли в прохладный, еще не совсем проснувшийся, вымытый поливальными машинами Невский. Игла Адмиралтейства послушно прошивала голубое полотно неба. Полупустые троллейбусы, машины, редкие велосипедисты, нечастые прохожие, по большей части – такие же пришлые, как Сашка с Ниной, начали заполнять пространство луча проспекта.

Завтракали возле Казанского в небольшой кафешке чаем с пончиками. (На студенческую стипендию в сорок рублей особо не разгуляешься. Разгрузка вагонов Сашке приносила небольшую прибыль – каждый из грузчиков получал четвертной за вагон. Но зато – стабильно, без капиталистических кризисов и провалов экономики.) Им еще предстояли Эрмитаж и все, что успеют. А успеть хотелось много чего. Потому – шиковать особенно невозможно. Пока пили чай, тетка за стойкой смотрела пристально, испытующе, будто спрашивала: «Когда, наконец-то, уйдете?» – подступил час «икс» – открытие музеев. Эрмитаж встретил вечной очередью. Но со студенческими билетами художественного вуза человеческая масса была не важна. Они вошли в здание не просто вне времени, но и вне платы. И двинулись сразу же к Рембрандту, а через него в залы импрессионистов и Родена. Сашка любил практически все произведения этого мастера, к лирической скульптуре относился с дрожью в диафрагме, со сладостной слабостью в коленях. Никто, как ему казалось, не смог так тонко, нежно и волнующе передать в обычном камне огонь близости, трепетной нежности мужчины и женщины. И сквозь эту благостность проступило лицо мамы. Он его помнил всегда – тонкая, как стебелек одуванчика, голубоглазая брюнетка во всегдашней светлой улыбке. Она посмотрела, шепнула что-то. Он не расслышал, но знал, что мама являлась всегда к удаче или перемене к лучшему. И эти перемены всегда воспринимал болезненно, потому что казалось – он забрал у нее и папы все и остался здесь, в мире людей, потому, что они ушли в другой мир, в иное время. Он снова и снова ощущал над собой громадный зонтик среди бесконечного ливня, чувствовал руки мамы и папы в своих небольших ладошках. Он почти летел над лужами, а счастье распирало настолько сильно, что казалось – он взорвется: так разлетается на куски переполненный воздухом шар. И весь этот свет, вместе с ним – теплый летний ливень взрывал неожиданный визг тормозов чужой, жестокой машины. Сашка вылетал из рук, ощущал удары, в них врезался крик мамы, а потом все пространство задергивалось плотной шторкой.

Открыл Сашка глаза в больнице. И здесь, в этих серых стенах, среди белых халатов почувствовал что-то щемящее под ложечкой. Именно в палате неожиданно понял, что повзрослел за одну ночь, что теперь нужно учиться одиночеству. Разрывающее на части голову, сердце, душу, оно поселилось в нем надолго. Нет, – навсегда. Ведь нет над ним оберега родительского покрывала. Он в этом мире – последний из фамилии Козыревых.

Пришла в голову картинка: он стоит у свежеокрашенной оградки на старом кладбище и боится войти потому, что там, под толстым слоем земли – его неживые мама и папа. И даже дед с бабулей, они пытались тихонько подтолкнуть его в спину: «Иди, малыш, они тебя и там, на небесах, любят», – вдруг растворялись в прозрачности воздуха. В голове не укладывалось сочетание: слой земли – и небеса. И вместо теплых маминых рук, отцовского, довольно жесткого вопроса об отметках и успехах в школе возникло здание интерната – трехэтажное, красного кирпича, на взгорке возле вихлявой реки со странным названием Хмость. Он никак не мог привыкнуть к тому, что невозможно прижаться щекой к теплой маминой руке, просто посидеть рядышком. Или спросить у серьезного на вид, но закрытого от других отца про такой непонятный квадратный корень или злосчастную букву «пи».

Потом, будто из облака, возникла пионервожатая Валя. Она хитровато подмигивала, иногда старалась погладить Сашку по голове, по шее, по щеке. Он резко отстранялся, несмотря на то, что она ему нравилась телом, которого не видел ни разу, а лишь представлял белизну и нежность кожи; манящий запах; он порой просыпался в жутком волнении, поворачивался на живот, прижимался к матрацу и лежал долго-долго – чтобы никто не увидел влажного пятна на простыне. Все кончилось тем, что Валентина – он тогда учился в девятом – теплым, летним, каникулярным вечером, кое-кто из учеников уехал к редким родственникам, позвала его на лавочку в дальнем углу спортивной площадки. Туда, оказалось, даже свет фонаря не добивал. Девушка стала шептать, что он ей невероятно нравится, что ей плевать на разговоры всех и вся о ее тяге к Сашке, она просто не представляет своей жизни без него. Потом Валя вдруг притянула его к себе и давай слюнявить его губы, щеки. Руку Сашкину схватила трясущейся своей рукой и засунула туда, куда нельзя… Ох, как он испугался! Чего больше, не смог бы сказать и теперь, по прошествии нескольких лет. То ли разницы в возрасте (ему казалось, что Валя годится в старшие сестры при ее двадцати годах), то ли разрыва той романической картинки, которая представлялась в сновидениях, то ли просто – страха, что: вот оно, случилось, значит, теперь нужно на вожатой жениться. Он ведь представлял жизнь так: поцеловался с девушкой – нужно жениться. А как жениться, когда еще только шестнадцать исполнилось? Он вырвался из объятий, вскочил и, не в силах выдавить даже слово, ринулся в ближнюю рощицу над берегом неожиданно быстрой для средней полосы России речки. Сашка хватал воздух ртом, но казалось, что воздуха нет. Слезы душили, но не хотели возникать не только на щеках, даже в слезничках. Плотным комом они стояли в горле. Почти задохнувшись, парнишка свернулся калачиком, замер на небольшом взгорке, а тот щедро разливал запах спелой земляники по его взъерошенным волосам, по рукам, которые только что касались упругости там... там… Там, где нельзя. Как же он проклинал собственные жажду желания и трусость! Хотелось взорваться, шлепнуться на землю влажной кляксой так, чтобы никто не заметил его исчезновения! Или сгореть от стыда? И только легкое прикосновение теплого улыбчивого ветерка, которое неожиданно показалось маминой ладошкой, начало успокаивать его. Убаюкивать.

И снова, непонятно почему, прорезались Роден, Питер. Сладкий миг северной столицы. Старый дом на Лесном, где они умудрились снять за небольшую плату на выходные комнатку в бывшей коммуналке. Вход через парадный подъезд. Второй этаж. Направо коричневая высоченная дверь в броне слоев краски. За ней – полумрак почти бесконечного коридора и, тоже направо, комнатка. За дверью, почти такой же, как входная – в струпьях краски, поверх которых блестит свеженькая «слоновая кость», кровать-полуторка, два стула с претензией на венские, круглый стол. На нем – две тарелки с привычной надписью по бортику «общепит», графин с водой, два граненых стакана. И дальше – целая ночь любви! И почти еще один день города: снова Невский, Петропавловка, Летний, Васильевский, Каменный. Кто знает хоть немного Питер, тому нет смысла рисовать в подробностях и расшифровывать эти волшебные названия. Они ласкают слух и колышутся в лодке памяти любого человека, который хоть раз побывал в этом строго, по европейским меркам, выстроенном переплетении улиц, площадей, мостов. Санкт-Питер-Ленинград нельзя не полюбить. Он перекатывается кисло-сладкой барбариской на языке, вспыхивает холодным огоньком «Лакомки» под нёбом, сыплет неожиданно-ожидаемым дождем на голову и плечи, и тут же прожигает ярким солнечным лучом, – он отражается в водах Невы, Невки, Мойки, Фонтанки, извивах речек, каналов и Маркизовой лужи. А вечером становится ясно, что два дня – ничтожность, малость! Но поезд на вокзале «бьет копытом». Проводница, по выражению широко известного в узких кругах барда, уже «варит чай». И «шахматное», и «юбилейное» печенье фабрики «Спартак» дремлет в своих пачках за дверцами шкафчика проводника. И чай еще не «макулатурный» – из пакетиков, а из алюминиевого поездного чайника радует заваркой. При этом можно попросить: «Покрепче, пожалуйста». Хозяйка вагона с улыбкой плеснет коричневой взвеси на пять капель больше, нежели в другие стаканы. Ах, сколько радости она подарит обладателю напитка! А вагон уже покачивается, стыки отщелкивают метры, километры, потом десятки превращаются в сотни. Чай выпит, печенье съедено, сон пролистывает страницы неведомых дорог, смазывает следы невиданных зверей, туманная дымка вползает в неизвестную чащу.

– Просыпаемся, просыпаемся, товарищи пассажиры! Через час туалеты закрываются! – Голос такой милой с вечера проводницы неожиданно ненавистен.

– Вот и кончилось счастье, – протирая глаза, сам себе шепнул Сашка. Голос проводницы уплыл в сторону служебного тамбура. Сашка наклонился вниз, в сторону полки, на которой спала Нина, но там ее не оказалось. Там вообще не было полки! Только пол! Темно-коричневый, взбодренный разноцветными каплями масла и темперы. Он вырубил будильник. Начал медленно приходить в себя. Резкость не хотела наводиться. Мысли все еще пребывали там, за границей яви.